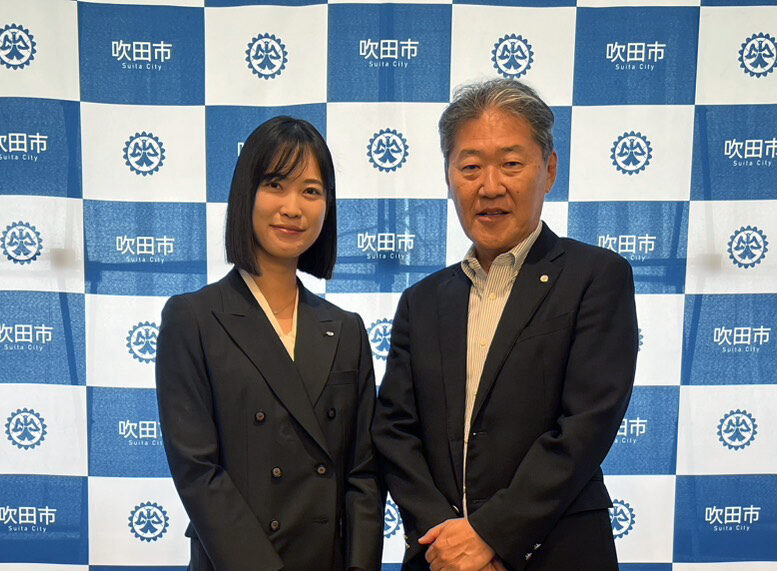

後藤圭二市長(以下、市長)

渡辺第57代理事長(以下、渡辺)

市長

吹田青年会議所といえば、理事長所信をすべて暗記し、新年賀会で披露するのが毎年の恒例ですね。毎年しっかりと話されているので、相当な練習をされているのだろうと感じています。

渡辺

はい。理事長である以上、自らの所信を覚えた上で一年間を過ごすべきだという思いがあり、歴代理事長の皆さまも暗記されています。私も同様に準備するつもりですが、昨年の奥谷理事長が完璧な所信を披露されたので、正直なところ大きなプレッシャーを感じています。

市長

私も様々な場で話をする機会がありますが、最も大切なのは冒頭の「つかみ」だと思っています。最初に「えっ?」と思わせる一言を入れることです。

先日、不登校フォーラムで話した際も、最初に「義務教育とは何か」をスマートフォンで調べた話をしました。義務教育の「義務」は誰の義務なのか、考えたことはありますか。私自身も深く考えたことはありませんでした。調べてみると、義務教育の義務は国や行政ではなく、保護者に課せられたものだと書かれていました。行政や教育委員会は、それを支える立場にあります。極端に言えば、子どもが学校に行かないという状況は、保護者の義務が果たされていない状態とも言えます。その話をした瞬間、会場は静まり返りました。

渡辺

不登校の子どもを抱える保護者にとっては、事実であっても非常につらい言葉ですね。

市長

はい、あえてです。そのうえで、「義務を果たしたくても果たせない状況がある」という話をしました。今日集まっている方々は、まさにそうした状況にある方々です。だからこそ、行政や地域、教育委員会がどのように支えていくかが重要になります。学校に行かなくても、地域活動や習い事など、様々な選択肢があります。根本の義務を理解したうえで支えることが大切です。問いかけをすることで、会場全体が一気に集中します。これが「つかみ」の力です。

渡辺

私自身、学校評議員を務め、過去にはPTA会長も経験しましたので、不登校の話を耳にする機会は多くありました。吹田青年会議所としても関心が高く、過去には定例会の題材として取り上げたこともあります。

一部のメディアでは、無理に学校へ行かせた結果、心に深い傷を負ったり、最悪の事態に至ったケースが強調されて報道されることがあります。その影響で、親がどこまで子どもに働きかけてよいのか悩んでいるのではないかと感じています。再発防止のための検証は必要ですが、その事例に引きずられて、子どもの背中を押す機会を失ってしまうのは残念なことだと思います。

市長

「つかみ」という点では、たとえば「皆さん、青年会議所とは何でしょうか。青年会議所がなければどうなると思いますか」と問いかけてみるのも面白いですね。青年会議所がなくなった5年間を想像して、何も変わらないのであれば不要です。しかし、地域が悪くなると感じるなら、必要な存在だということになります。

渡辺

青年会議所は全国に671あり、吹田青年会議所も56年の歴史を持っています。私たちは、青年会議所がある社会しか知らない世代でもあります。だからこそ、「もし青年会議所がなかったら」という視点に立ち返ることは、自分たちの存在意義を改めて見つめ直すきっかけになると思います。

吹田青年会議所は、私たち単独の活動だけでなく、吹田市や他団体へ多くの出向を行い、様々な協力もしています。また、現役メンバーだけでなく、多くのOB・OGが地域で活躍されています。活動そのものに加え、地域を担う人材を輩出している点も、青年会議所の大きな役割だと考えています。

市長

社会全体を見ても、同じことを繰り返しているだけでは人は減っていきます。かつては、地元で事業をしている人が青年会議所に入るのが当たり前の時代もありました。しかし今は、「この会に入ることで自分にどんなメリットがあるのか」と問われる時代です。

若い世代を中心に、「自分がどう得をするか」が重視され、ネット上で人と繋がれるため、「なぜ地域で繋がる必要があるのか」と感じる人も増えています。

渡辺

今年のスローガンは「違いを知り共に生きる」です。私自身、青年会議所の中では、小さな子どもを育てる女性という少数派でしたが、周囲の理解と支えがあり、理事長という役職に就くことができました。

価値観の多様化やネットの普及による新たな繋がりは、大いに歓迎すべきだと思っています。ただ、私たちはネットの中ではなく、地域社会の中で生きています。子どもが生まれるまでは、私自身も地域を強く意識していませんでした。しかし、子育てを通じて、地域の支えがあってこそ成り立っていることを実感しています。

最初から地域への感謝を持つことは難しいかもしれませんが、様々な機会を通じて、まちを良くしたいと考える人を増やしていきたいです。

市長

互いに助け合い、利他的な精神を取り戻す必要があります。西宮、尼崎、豊中、吹田が連携する「ナッツ」もその一例です。直接的な利益はなくても、相手のために協力する。それが本当の連携です。

自治体同士が力を合わせてこそ、地域が生き残れる時代です。各団体が単独で活動していても限界があります。

社会に対して何かをしたいなら、もっと広く連携することが必要です。

これからは、吹田単独ではなく、北摂170万人規模で社会を変えていく発想が求められています。

渡辺

数年前、他地域の青年会議所と青少年育成事業を行う際、福井の若狭青年会議所に声をかけました。若狭青年会議所側に明確なメリットがあったわけではありませんが、当時の理事長は「同じ青年会議所バッジを付けた仲間として協力するのは当然だ」と快く応じてくださいました。

そのおかげで、吹田の子どもたちに貴重な自然体験を提供でき、交流も生まれました。この姿勢こそが青年会議所の精神であり、利他の心だと感じています。

市長

地球温暖化や教育、モラルの問題など、一つの市だけでは解決できない課題が増えています。

たとえば、ゴミ処理や斎場についての課題に北摂地域全体で連携しています。

お互いに助け合う体制を築いていかないと社会の仕組みは継続できなくなります。

また能登半島地震の際も吹田市から約1000人を派遣しました。費用はすべて市の負担でしたが、それでいいのです。困っている人を放っておけない。それが「吹田市らしさ」であり、誇りです。

渡辺

当会の定例会でも、吹田市危機管理室の方から防災とまちづくりについてお話を伺いました。吹田市職員の方々が現地で復旧活動の中心的な役割を果たしていたことを知り、市民として大変誇らしく感じました。

市長

青年会議所も、単独ではなく他団体と連携していくことが重要です。「吹田だけでやる理由は何か」という問いを常に持ってほしいですね。

1年ごとに組織や仕組みが変わることが長期的な地域連携を難しくしているのではないかと思います。社会の問題は5年・10年単位で取り組むべきもの。そこを超えて続けていく仕組みを青年会議所が持てば、もっと影響力が広がります。

渡辺

確かに我々も同じ問題意識は持っています。単年度制では持続的な事業が難しく、他団体との協力関係構築において、問題となっている側面もあります。

ただ、単年度制には課題もありますが、人材育成という点では非常に優れた制度だと考えています。短い在籍期間でも責任ある役割を経験でき、その経験が地域社会で生かされています。

市長

これからは「学校の外の教育」を支える取り組みが必要です。行政だけでは対応できないスポーツや文化活動である書道、琴、薙刀などそうした分野を地域で支えるのがJCのような組織の役割だと思います。青年会議所の力で支えてほしいと思います。「吹田市の子どもたちを微力ながら支えます」という声を上げてくれたら嬉しいです。

渡辺

メンバーの多くは子育て世代で、子どもに関わる事業への関心は高いです。

単年度の制限の中でできることが限られてしまいますが、継続的に関われる取り組みという視点も大事だと思っています。

市長

素晴らしい視点ですね。たとえば、吹田は全国的にも「虫歯の少ないまち」として知られています。親の意識が高く、「歯磨きが当たり前」という文化が根付いているからです。そのように、“当たり前”を支える文化を継承できるような活動をしてほしい。

吹田市としても、妊娠期からのサポートや児童福祉との連携を進めていますが、すべての家庭に手が届くわけではありません。そういう部分こそ、青年会議所の力が必要です。子育てサークルなど、行政だけでは届かない家庭を支える仕組みを地域の若い世代と一緒につくっていけたら嬉しいです。

渡辺

一人ひとりの家庭に寄り添い、「地域で子どもを育てる」という意識を広げていきたいです。

市長

一つの命を守ることは、大きな社会貢献です。その志を持って行動してくれることを期待しています

渡辺

ありがとうございます。尽力してまいります。